嬉皮和文艺青年简明识别手册

2016/9/25 19:03:32 近似于透明的深蓝

这是给《Elsewehere》杂志写的命题作文。顺序和内容与发在Eleswhere上略有不同。部分内容来自于我之前写的亚文化柏林系列。

前几天一个朋友问我,你算是嬉皮吗?我回答说,我最多只能算是一个“嬉皮文化的观察者”,Observer,观察者。对于各种标签,我始终保持着一个观察者的立场。

也许在我20s岁的那几年,我尝试了各种各样的疯狂亚文化,只是为了体验并且找到什么是真正自己的生活方式。

我只想成为一个宽容多元价值、多元生活方式的世界公民。一个人格健全,精神独立,思想自由的人。至于人们爱在我身上贴什么标签,I don't really care.

“Everyone Belongs to some Subculture (每个人都属于某种亚文化)”,这是我一个欧洲朋友的嘲讽之辞。然而事实就是,想做一个至少看起来要酷的年轻人,大约你需要一些标签,把自己定位于某种亚文化的分类里面。

即使你一再声明,并且认为这其实很愚蠢,然而却不得不承认在社会行为学里面,大多数人都是依靠这样刻板印象来快速判断并且区别群体以及找到某种认同感的。

你当然有无数种标签选择,然而最简单粗暴也最简明扼要的入门分类方法基本上围绕在“Hippie(嬉皮)以及“Hipster”(姑且翻译成文艺青年)两个大类里面。

今年6月我在受LAStammtisch之邀在柏林做的一个关于“亚文化和‘地下’城市”的讲座

这两个同源的词语,一度、并且依然界限模糊,最初都来自于对于波西米亚人的描述。波西米亚从巴黎的拉丁区蔓延到纽约的格林威治村,最终在上个世纪60年代轰轰烈烈的反文化运动(Counterculture movement)中爆发出最惊心动魄的能量,成为20世纪亚文化的一张最纯真也最疯狂的名片。

60s的嬉皮

嬉皮(Hippie)在那个时代,被描述成那么一群人:反体制,反战争,性解放,否定既有的社会制度、物质文明、性观念,寻求直接表达爱的方式的人际关系。他们留着长发蓄着胡子,奇装怪服,群居生活在一起,在大麻和安慰剂里寻找内心的声音,从东方古老的宗教里学会冥想里沉淀自己的信仰。他们的体温伴随着时代的阵痛凝固在历史的经纬线上,成为一种粗砾而不朽传奇。

我拍的一张那个年代嬉皮之路(Hippie trail)终点老嬉皮。尼泊尔,博卡拉。

后来,纽约的格林威治村成为了旅游景点,66号公路被废弃。立陶宛首都的“乌托邦共和国“成为了一片废墟,疯狂巴黎和慕尼黑变成了小资的优雅城市,朋克雷鬼乐也堂而皇之地被商业化站到了格莱美的舞台上。波西米亚人似乎淡出了历史的舞台,没有人再迷惘,没有人在愤怒,尽管这个世界依然荒诞而漏洞百出却是以一种平静乏味的方式地将就妥协着。

立陶宛首都维尔纽斯市内的“乌托邦共和国”,城墙上用各种语言写着“乌托邦共和国宪法”。

我在“乌托邦共和国”门口遇到的一个嬉皮,坚守着已经荒废的共和国。他养了一只藏獒,名字叫“跑”,对的,中文。

正如龙应台写,逝去的60s,70s以及80s,所有的“伟大”都发生过了,我们的时代已经不再有任何“伟大的特征”,有什么大事能让我们去冲撞,有什么重要的议题让我们去反叛呢? 我们的时代仿佛是个没有标记的时代,连叛逆的题目都找不到,因此我们退到小小的自我。我们这个时代的年轻人,每个人都在走自己的路,每个人都在选择自己的品味,设定自己对与错的标准,一切都是小小的,个人的。

历史资料图片,上个世界60-70s年代加德满都的来自西方嬉皮们,直到尼泊尔政府忍无可忍在1974年禁止了大麻,才把他们有效地赶了出去。

这是一个全球化经济体时代,一个多元价值并立的时代,也是一个流动的时代。不安于室的年轻人虽然没有捣鼓出什么大成气候的叛逆运动,却也是这样小小的,个体的,用一种平静安宁的姿态诉说着自己的态度和主张。

他们在反抗着全球化经济的同时,也在努力布道着一样被称为是“另类全球化运动”,这种跨越种族语言文化背景国籍的普世价值观念包括了从巴黎大革命时代的精神核心—自由平等和博爱,以及关于人与人的尊重,信任,回归自然,追求独立思考和精神自由。

象征“爱与和平”的反战标志,以及“Anarchy"无政府主义标志,是嬉皮两大LOGO

这些后嬉皮或者后波西米亚人的主题思想依然是永恒不变的“和平与爱”,只是他们不再愤怒,不再呐喊,以独立的姿态经营着自己喜欢的生活状态,做着自己喜欢的事情。即使他们依然是反社会的群体,和主流社会格格不入,却在一个兼容并蓄多元的世界里与之并立,成为社会千姿百态中的一种。

这些,就是Hippie与Hipster作为波西米亚文化的精神遗产,在我们这个时代语境之下诞生以及被定义的文化背景。

他们都是自认为小众群体的一种被标签化的名词,声称自己是一个“open minded、easy going、creative (观念开放视野宽阔,随和,有创造力)”大约是一种基本素质,他们一样的特立独行,一样的互相看对方不顺眼,一样的无政府主义。

大家的初衷都是希望自己看起来够酷,有限的行为方式以及价值观的出入,只是代表着不同群体之间对于“酷”的标准理解的不同。

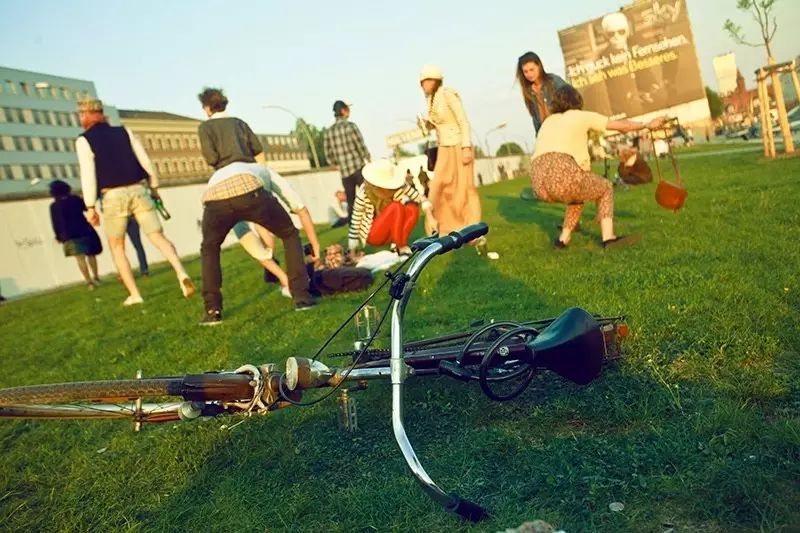

拍摄于柏林墙

他们当然都是自称左翼的(欧洲的左翼)--一个标准的欧洲左翼年轻人的模板包括:素食主义或者尽量选择有机食品,有主见的政治立场,不再相信上帝而转而对话内心和寻找自我,他们热衷于灵修冥想 (Meditation)和新世纪理论(New Age theory),以及崇尚自由平等民主博爱的普世价值观,宣称反对一切种族信仰性别歧视,并且支持LGBT等少数群体的合法利益....

摄于柏林Kreuzberg

然而我觉得,左翼唯一合理存在的方式,就是在人们浪漫的幻想中,所以有一句说,If you're not a leftwing when you're 20s,you have no heart; if you're still a leftwing when you're 40s,you have no brain. 当你20几岁的时候,如果你不是左翼,那么你是没有血性的,如果你40多了还是个左翼,那么你是无脑的。

我在波兰Hitch hiking搭便车旅行时候带了我一程的老嬉皮,分别的时候还送了我一瓶啤酒。

这两类年轻人大多数出身于城市中产阶级,受过良好的教育,至少有接受高等教育的机会。

Hippie有着传统上反社会反消费主义的倾向,更向往单纯的人际关系以及与大自然的连结关系,也更为spiritual(最合适的翻译是--神叨叨的)和疯狂,本质上是排斥一切社会身份标签的。

而Hipster更偏向于彻头彻尾的Urban Culture (城市文化),比如他们对于生活美学以及艺术品味的标榜,比如他们出于环保理由和审美取向经常光顾二手市场和Vintage(复古)商店等等。

每个城市也因为这些群体的比例不同而呈现出不同的亚文化气质,又或者是因为城市本身的传统和气质孵化出了当地年轻人的精神风貌。我曾经读书过的城市意大利Bologna因为有着“la citta di sinistra(左翼之城)”的革命叛逆传统,因而以嬉皮文化而著称;印度的Goa,尼泊尔的博卡拉,泰国清迈的Pai,哥本哈根城中城Christiania,中国大理,曾经的美国旧金山以及每年在内达华洲只存在几天的Burning man聚会,圣彼得堡…都是著名的嬉皮之城;而巴黎、维也纳、伦敦、纽约、西雅图、柏林…这些国际化的大都市,有着当代艺术的土壤和宽容多元价值多元生活方式的自由气息,于是布满了各式各样琳琅满目的Hipster们。

事实上以上的描述都很难地去区分他们,也许最明显的区别是:Hippie骄傲于自己是个Hippie,而Hipster拒绝承认自己是个Hipster。

哥本哈根Christiania

柏林mitte

比如我在柏林,人们断然觉得我是一个Hipster,而在维也纳,人们一口咬定“你绝对是个嬉皮”。在之后漫长的日子里,我终于领悟到真相是:柏林人嫌我穿的太干净,一点都没有通常意义嬉皮特有的邋遢和臭味。所以从此之后我就自嘲地说“well,I am a well-dressed hippie(我是一个衣着得体的嬉皮)——对于有洁癖的处女座来说,做个称职的嬉皮实在有点强人所难啊。

我在柏林

这两个词语都有着自己的潜台词,Hippie对甘蓝,裸体运动,大麻有特殊情结,藐视社会世俗礼法。嬉皮潜台词的鄙视意义是“脏,激进分子,懒,反社会”。公众对他们的刻板印象是喜欢坐在长廊里,喝着有机饮料,卷着大麻烟,弹奏班卓琴,讨论各种移民问题,对所有人都友好开放。在我读书的Bologna一个典型的嬉皮包括:梳着脏辫,有着来自东方神秘符号的纹身,牵着大狗流浪,时而露宿街头,走近的时候会闻到一股夹杂着大麻、狗尿以及几天不洗澡的古怪气味。

“嬉皮请走后门,没有例外”

摄于Bologna

如今的Hippie也不再是从前父辈嬉皮运动的嬉皮士,离开了时代大背景也剥离了文化诞生的土壤,嬉皮某种程度上变成了一种宗教,拥有着大量行为方式上的原教旨主义者,甚至成为了年轻人逃避社会的一种方式。他们依然说着爱与和平,却常常不明白他们挂在嘴边的这两个词语到底说的是什么。

他们是一群把“Find yourself(寻找自己)","listen to your inner voice)听你内心的声音""follow your heart(跟随你的心)"挂在嘴边的群体。我常常跟朋友们嘲笑他们这一点,什么东西说多了都是Cliche。

今天的嬉皮们

“Hipster”大致可以对应 “文艺青年”这个词语,连隐隐的那种贬义都很相似,说的是一群热衷文艺打扮时髦盲目跟风追求“酷”的年轻人,他们和艺术家已经互为掩体,难以分辨,这其中泥沙具下鱼龙混杂。

通常理解上对于Hipster的准确定义是: 重视独立思考,反(精英)文化倾向,激进的政治观,欣赏艺术和独立摇滚,具有创造力,知识渊博,愤世嫉俗。潜在暗示的贬义是:愚蠢,自以为是,刻薄,自我优越感十足的。被人叫做是Hipster是一种巨大的侮辱,他们从来不宣称自己是Hipster。他们会因为中亚某个政治问题争得面红耳赤,然而具体却不知道这个地方在地图上具体在哪。

德国典型Hipster的打扮

平时开玩笑我和朋友们经常互损对方是Hipster,有一次我和某个好朋友斗嘴,直到最后他最后说“你知道不知道如今在欧洲,“亚洲人”是个多么hipster的标签!”于是 我彻底被呛得说不出话来。

来自我拍摄关于身份问题的项目《Invisible Tattoo》

欧洲最Hipster的圣地当然是柏林,这个人们的心智和城市气质都停留在青春期的城市。可以说Hipster已经变成了柏林的经典符号,是城市最常用的表情。每年的7月和11月在柏林还有“Hipster 奥运会”,从11年开始,已经举行了3年,事实上这是一个聚众狂欢的借口罢了。

我在一篇文章里看到“如果你是个正常人,你来到柏林,觉得一切都好,那么我要警告你,在一个星期之后,你也许就开始听电子乐,或者想要一个图案诡异的纹身,或者开始像柏林人那样开始变成素食主义者(至少也开始吃有机食物)。更坏的是,你开始和任何人交朋友,甚至是Hipsters。”作者的潜台词是:最坏的情况是:你终于也一步步变成了一个hipster。

我恶作剧设计的一款环保袋,和朋友说拿到柏林一定卖得很好 “我是一个文艺青年,那又怎样”

而另外一篇美国交换生写的关于如何在柏林蜕变成为一个Hipster的指南更令人捧腹。文章里写,首先要选择一间DDR-Style(东德风格)的老旧公寓,学会单手使用从前的淋浴设备。然后学会独立卷烟草,进一步学会用打火机开啤酒瓶,等你逐渐明白柏林的种种灰色地带--那些“不合法,但是被允许”的行为,比如在公共区域抽大麻,骑车逆向行驶等等之后,你终于看起来像是一个柏林Hipster的样子了。

柏林人抱怨着Hipster是因为他们太装太做作,自命清高,自以为是,互相抄袭。把柏林的生活方式过成了一种样板----当小众逐渐成了大众,尤其是大家以为自己是小众的大众风气之后,一切就不好玩显得不那么特立独行了。于是Hipster们成了城市流动的景观,和咖喱香肠土耳其肉夹馍一样变成了柏林的特产,批发零售,童叟不欺,买多了还包邮的那种。柏林的艺术家们一边追随着土耳其贫民窟开发新大陆,一边又躲着hipster的山寨抄袭,如此这般,不亦乐乎。

做为欧洲年轻人亚文化的一个标志性Icon,欧洲各地不同城市的Hipster的典型打扮也各具特色。比如维也纳典型的男hipster的标配是各色格子衬衫,在一个电音派对上,你一个晚上能在身边找到起码20件不同花色的格子衬衫来。

而柏林的Hipster的特色是古着+波西米亚混搭:复古的8、90年代的服饰加上嬉皮风格的破布褴褛。所以印度尼泊尔云南的服饰以及麻布口袋在柏林非常受欢迎。他们典型打扮还包括:从二手廉价衣服店里混搭的时尚效果,紧身极细的牛仔裤,Old-school胶底运动鞋,有时外加细框眼镜。

美国《时代杂志》有篇文章描述说“穿上你奶奶的裙子和Bob Dylan式的雷朋眼镜,加上牛仔短裤,匡威的帆布鞋,你就看起来像个hipster了“

我曾经想在社交媒体上做一个专页,邀请全世界不同城市的人们来上传本地最典型的Hipster的outfits,因为Hipster的灵魂关键词是“时髦”,无论是穿着还是精神品味上。

我的理解是,Hipster是一群不一定在职业上成为艺术家,却把生活艺术家化的人,同时他们也是文化艺术消费最庞大的买单群体。更何况,支持他们行为最大的动机是,他们热爱艺术,归根结底是——他们热爱生活,随时戏剧化地制造着感动和随时准备好被别人感动。而Hippie则更为自我,他们企图屏蔽着商业社会主流价值观的侵蚀,埋头在自己的世界里保持纯真,像Peter Pan躲藏在Neverland那样,拒绝长大,直到无路可退。

拍摄于立陶宛首都维尔纽斯

然而,全世界的年轻人都在这个特定的时间段迷茫,叛逆,企图挣脱世俗价值观的束缚,有着自我标榜的野心,即使只是过剩的荷尔蒙作祟,为了让自己看起来够酷。他们,我们都在用笨拙而幼稚的方法触摸着世界的棱角,简单粗暴地周折于领悟爱和伤害的体会。直到我们被腐蚀,被逼着缴械投降;又或者,直到我们足够成熟,可以从容面对这一切。

首发于《Eleswhere》杂志,他们的简介

一群浪游在「 别处 」的人行走列国洗涤三观捍卫开放社会热爱并嘲讽人类

现在开通了评论功能,大家可以点击最后"写评论"随意发言:)

如需转载,请后台联系申请加入白名单。

郑轶

摄影师,策展人。嬉皮风格的旅行者.从事影像创作(摄影&Video),Audiovisual arts(Visuals & DJ) 以及写作。曾游学欧洲多年,毕业于意大利博洛尼亚大学艺术管理专业,曾在奥地利维也纳从事Audiovisual arts.

热衷于研究社会学人类学心理学以及跨文化跨学科研究,在各种大学里把理工科文科艺术科以及经济管理都学了一遍,是个书呆子气十足的技术宅,立志当一个呆萌的学霸。

▲ 长按扫描上方二维码可关注

未经允许请勿转载烦请留言获取授权

http://weixin.100md.com

返回 近似于透明的深蓝 返回首页 返回百拇医药