人们对历史的真知识、真命题,并非总是真心欢迎、老实接受;相反,常是遮遮掩掩、刻意回避

2022/3/18 捍卫人文学

保卫记忆与捍卫历史:每个人都可以成为历史学家吗?

作者:张耕华,华东师大历史学教授来源:选自《历史学的真相》(东方出版社2020年6月版)————2000年,尼采《历史的用途与滥用》的新译本出版面世,这部写于一百多年前的著作,原是为了批判19世纪70年代德意志文化现状而写就,但其中涉及的问题却带有普遍性。尼采确有哲学家所特有的先见之明,他知道他的这些思考难以引起同时代人们的注意,故把它们称为不合时宜的问题,其中之一 ——“历史有什么用”,正是本章所要讨论的问题。

大概还没有哪一门学科会像历史学那样,有关它的功用问题会引来如此多的疑问、关注和讨论。当我们看到历史学的功用需要它的研究者作长篇大论的辩白论证时,我们可以推测,历史学的“用”一定出了点问题。而且,这种疑问不是出于对历史学一无所知的门外汉,而是那些终身以史学研究为职业的历史学家,每一位对历史学有过一番真切了解和深刻反思的学者,都会有一种深深的疑虑和困惑。在这个方面,最具代表性的恐怕无过于卡尔·贝克尔。身为当年全美历史学会主席的贝克尔曾说过一句足以使每一个历史学者气短的话:“科学研究对于改变现代生活具有深远的影响,而历史研究充其量也不过是无足轻重的影响。”

历史研究是否真的无足轻重呢?或许我们并不能从字面上去理解贝克尔的话,因为他曾在另一篇著名的论文中,肯定了历史的自然作用(参见本章第二节的讨论)。有学者认为,历史学家主要关心的是“真”,而不是它的“用”,它的“主要职责是求真。他首先应当问真不真,至于有无学术之外的用处倒是次要的”。“历史学家主观上不必注重致用,并不意味着他们的研究成果客观上真的无用。只是说,历史学家自己只管写出信史,求出真相,至于用不用,如何用,何时用,那应该是整个社会的事,是决策者的事,历史学家根本无法自己决定,而且这也远远超出了他的能力范围。”换言之,史学研究只问其真,不问其用;求“真”是历史学分内的事;怎么“用”是分外的事。历史学家只要管住他分内的事,而不必去管分外的事。然而,当历史学家老是听到他人说“历史学无用”,尤其是当他们看到历史学的“真”学问经常被滥用、误用的时候,他们能否老是“听之任之”“袖手旁观”呢?他们是不是也该偶尔关心一下这些分外的事呢?答案是肯定的。

另一位美国历史学家康尼尔·李德在《历史学家的社会责任》一文中说了一段很幽默但又引人深思的话:

从长远来看,历史教学必须以社会方式,也就是说,以对于一般公民显然有意义的方式来进行,才有存在的理由。因为各级教育越来越由公众负担经费,所以这一点也越来越真实。供养诸位的纳税人是讲求实际的。他说不定会提出这样一个老问题:“历史到底有什么用呢?”这是一个我们为本行利益着想不敢回避的现实问题。如果我们的答复导致纳税人得出历史并不能当涂面包的黄油的结论,他也许就会决定:既然这样,让历史也不要供给历史学家以黄油和面包吧。

显然,一门学科如果不能向社会和世人显示它的价值和意义,难免使它的研究者有所遗憾,甚至为之担心——担心历史学失去学籍,历史学家失去黄油和面包。如此说来,处于历史学分外的事,对它却关系重大——它关系到历史学的学科地位、声誉和历史研究者生计的大事情。如果人们都认为历史学存在的理由不充分,纳税人(或其他更重要的什么人)又决定不给历史学者以面包和黄油,那么,失去学籍的历史学和历史学家真是“无立锥之地”了。因此,为历史学的地位、声誉计,也为历史学者的生计考虑,我们不得不关心和讨论一下这个“分外”的问题。

海登·怀特有一段话说得很精彩,值得引录,他说:

历史学家必须承认目前对过去叛逆的正当性。当代西方人有充分理由偏执于他的独特问题,并有充分理由相信现在提供的历史记录对寻求解决这些问题的答案几乎没什么帮助。对任何一个感到我们的现在与全部过去迥然有别的人来说,把研究过去“作为自身的目的”只能是愚蠢的蓄意阻挠,正如固执地抵制试图接近现代世界的全部陌生性和神秘性的努力一样。在我们每日都生活其上的世界上,任何人要把过去作为自身的目的加以研究都要么是崇古派,从现实问题中逃向纯粹个人的过去,要么是一种文化的嗜尸成癖者,即在死者或弥留者身上发现在生者身上永远找不到的价值之人。当代历史学家必须确立对过去的研究的价值,不要把这种研究作为自身的目的,而是作为一种方式,为透视现在提供多重视角,从而促进我们对自己时代的特殊问题的解决。

由此可见,我们要讨论的问题,不是历史有没有用,而是历史究竟该怎么用,为什么人们会感到历史无用。记忆的作用是时时刻刻、须臾不可离弃的,对它的功用人人都可以体会,本不该产生怀疑。同样,以记忆为底色的历史知识的功效原也不会、不该受到怀疑。既然有之,史学界就不该护短回避,也不该用空洞的说理来消解人们的怀疑,它确实应该向一般民众证明或显示它的存在价值和意义。

记忆的自然作用

有关历史的功用,我们曾有过长篇累牍的论证,有关的专著也都设有专章对其有非常详细的叙述。然而,最令人难忘的,还是贝克尔的名篇《人人都是他自己的历史学家》,在那篇文章里,贝克尔把失去历史记忆的人称为“失去心灵的人”。他说:

每个普通人,同你我一样,记忆种种说过做过的事情,并且只要没有睡着也一定是这样做的。假定这位“普通先生”早晨醒来而记不起任何说过做过的事情,那他真要成为一个失去心灵的人了。这种一下子丧失了所有历史知识的情形是曾经发生过的,不过正常地说来这是不会发生的。正常地说来,这位“普通先生”的记忆力,当他早晨醒来,便伸入过去的时间领域和遥远的空间领域,并且立刻重新创造他努力的小天地,仿佛把昨天说过做过的种种事情联系起来。没有这种历史知识,这种说过做过事情的记忆,他的今日便要漫无目的,他的明日也要失去意义。

他又说:

因此在真正意义上,不可能把历史从生活里割离开来:每个普通人如果不回忆过去的事件,就不能做他需要或想要做的事情;如果不把过去的事件在某种微妙的形式上,同他需要或想要做的事情联系起来,他就不会回忆它们。这是历史的自然作用,也是历史被简化到最后一层意义上,成为所谓说过做过事情的记忆的自然作用。换言之,说过做过事情的回忆(不论发生于我们贴近的昨天抑或人类久远的过去),是与将说将做的事情的预期携手共行,使我们能就每人知识和想象所及,获得智慧,把一瞬即逝的现在一刻的狭隘范围推广,以便我们借镜于我们所已做和希望去做的,来断定我们正在做的事情。

贝克尔的这番讨论,一直没有引起我们充分的注意。然而,唯有在这一层面上,我们才真正理解到历史意识同我们当下生活难以割裂的关系,有着一种与生俱来的联系。从最根本上说,作为人类生活经验的记忆,历史意识是联结时空的纽带:凭借历史意识,我们才可能有效地组织起生活,才能把昨天、今天和明天有序地联结起来。

对历史的记忆既然来自现实生活的需要,那么,人们首先需要记忆的历史,就是那些适合当下需要的历史,而不是与当下无关的历史。现实生活中的普通先生并没有太多的历史知识,即便是有关他自己的历史,他也只是记住一些与当下的生活有关的事情,正如贝克尔所说:“这位‘普通先生’并不是一位历史教授,而仅仅是一个没有太多知识的普通公民。他毋庸备课,清早醒来,他对说过做过事情的记忆,假定并不把任何有关李曼·冯·桑特尔斯代表团或伪伊西多教皇通谕汇编那类事件拖进意识,而被拖进意识的假定是:昨天写字间里说过做过事情的一个景象,通用汽车公司股票跌落三点那个很重要的事实,安排在早上十点钟举行的一个会议,下午四点半打九穴高尔夫球的约会,以及其他同样重要的历史事件。这位普通先生的历史记忆当然不止于此,不过刚醒的时候这些已经够了。说过做过事情的记忆,这种最后意义上的历史作用,在早上七点三十分已经有效地带领这位先生进入他努力的小天地。”

然而,这样的历史记忆纯粹出于一种本能,普通先生时常会为他的健忘或历史记忆的模糊而苦恼,为此,他不得不准备笔记本或备忘录之类的东西,以记录一些虽与当下无关但日后可能会有用的历史。这么一来,普通先生就在做类似历史学家所做的工作。由于我们不知道我们在未来会有什么需求,一时不能确定什么是必须记忆的,什么是可以遗忘的,为此,我们只得多保存一些历史记忆——一些与当下的生活无关的历史。所以,历史学的责任之一就是尽可能多地保存历史记忆,以满足日后各种可能的需要。你可以去研究明成祖的生母是谁,也可以去考证洪秀全有没有留胡子,更可以花费大工夫去推测“武王伐纣”的年代。然而,如果这样的研究成为历史学家普遍的嗜好,如果这样的历史知识的积累逐渐演变成一种无穷尽的追求;而且考虑到这种历史知识的获得所付出的大量的人力、财力和物力,而另外一些更为重要的历史记忆却无人问津,我们不得不说这类历史知识的获得是过于奢侈了。这时候,历史学似乎变成了智力游戏,成了智力的浪费——套用培根的话,那就是“无聊老人对无知青年讲述一些无用的故事”。

从一般民众的实际生活及其需要出发,而不是从历史学家的专业需要出发,来思考一下历史知识的实际效用,当是每一位历史学者都不能规避的问题。黄仁宇先生对此有一番深切的体会,在《中国大历史》的卷首,他写下了这么一段话:……作为人师,在美国学子之前讲解中国历史,深觉得不能照教科书朗诵,尤其每次复习与考试之后,不免扪心自问:他们或她们需要理解井田制度到何程度?与他们日后立身处世有何用场?难道他们或她们必须知道与Han Fei Tzu(韩非子)同受业者有Li Su(李斯)其人,他曾鼓励Shih-huang-ti(秦始皇)焚书,后又为宦官Chao Kao(赵高)所构杀?Empress Wu(女皇武则天)的一生事迹仅是“秽乱春宫”?对我的学生讲,除了用她与沙俄的Catherine the Great(凯瑟琳二世)比较,或与清朝的Empress Dowager(慈禧太后)比较,这段知识尚有何实用之处?

对于专业历史学者来说的,研究“井田制”“韩非子”“武王伐纣”,乃至“洪秀全的胡子”等问题的意义或价值是不言而喻的,但史学研究不只是向历史学家显示意义和价值,它还要向一般民众证明或显示它的意义和价值。历史学如果不能做到这一点,这门学科之被人忽视、轻视,乃至被视为无用也就是很自然的事了。

有记忆,也有遗忘,记忆与遗忘是一对孪生兄弟。于是,就出现了疑问:历史学家的职责是加强记忆,还是促使遗忘?他们依据什么来决定哪些是必须记忆的,哪些是可以遗忘的?遗忘也是生活所必需

然而,问题还有另一个方面:生活不仅需要记忆,也需要遗忘。

每一位普通先生都会明白,为了有效地组织起生活,我们并不需要记住所有的历史以及它的细节,这不仅不可能,也没有必要,过多的历史记忆反而会妨碍我们的生活。如果某位普通先生的历史记忆力特强,早晨醒来,所有的说过和做过的事情,同时涌进他的脑海,同样记忆犹新:昨天早上是五点四十五,左手臂上被蚊子叮了一口,而不是在四点四十五分,也不是在右腿上;在六点十五分喝了一杯咖啡,而不是六点二十分,当时用的是一只蓝色带手柄的杯子,而不是那个黄色直桶型的杯子,等等。如果所有的这些历史记忆都是一样清晰、一样精确,以至于他可以开列出一份包含了所有生活起居的历史时刻表。那么,面对这么一份历史时刻表,他又会陷入新的困境,他同样不知道该做什么,不该做什么。一个失去历史记忆的人,当然无法生活;而一个记住所有历史事件的人,也同样会沉没于事实的汪洋大海之中因迷失方向而无法生活。所以尼采说,过量的历史记忆不仅无益反而有害。对于我们的生活来说,“任何真正意义上的生活都绝不可能没有遗忘。马克·布洛赫的小儿子曾问他身为历史学家的父亲:

告诉我,爸爸,历史有什么用?

布洛赫说,不要认为孩子的问题太幼稚,“可在我看来,这个质问切中了要害,童言无忌,他的发问恰恰是针对史学存在的理由而言的”,而那些有知识、会分析的历史学者已经丧失了提出和感知重要问题的能力。在孩子看来,这是一个显而易见的问题,他没有他父亲那样多的历史知识,不是同样生活得很幸福吗?“没有记忆,幸福的生活也是可能的。”

人需要有历史的记忆,但是,有时,过多的历史记忆也会产生一种束缚,甚至“窒息”生命。而且,如果我们过多地依赖于历史的经验,过多地遵循历史的轨迹,我们就会在现实生活中丧失一种创造能力。所以,尼采说:

我们必须知道什么时候该遗忘,什么时候该记忆,并本能地看到什么时候该历史地感觉,什么时候该非历史地感觉。这就是要请读者来考虑的问题:对于一个人、一个社会和一个文化体系的健康而言,非历史的感觉和历史的感觉都是同样必需的。

历史,只要它服务于生活,就是服务于一个非历史的权利,因此它永远不会成为像数学一样的纯科学。生活在多大程度上需要这样一种服务,这是影响到一个人、一个民族和一个文化的健康的最严肃的问题之一。因为,由于过量的历史,生活会残损退化,而且历史也会紧随其后同样退化。

不管是最微小的幸福还是最强烈的幸福,它总有一样东西是让它成为幸福的,那就是遗忘力,或者用更学术性的话来说,在整个过程中感觉到“非历史”的能力。一个人,若是不能在此刻的门槛之上将自己遗忘并忘记过去,……他就永远不会知道幸福为何物。

然而,问题又接踵而至。既然遗忘也是生活所必需,那么,历史学家的责任之一是否也应该包括遗忘历史或者帮助人们遗忘历史。为了获得心灵的平静或安宁,我们常常本能地回避或遗忘历史,以便能“卸下包袱、轻装上阵”,以应对现实的挑战。如此,历史学似乎有着双重的责任:一方面是记忆历史,一方面是遗忘历史;一方面是还原、求证历史,一方面是回避、掩盖、伪造历史。因为回避、掩盖、伪造,也是一种遗忘历史。如果上述分析不误,我们能不能说回避、掩盖、伪造历史,也是生活所需呢?显然不行。2000年1月,德国总理施罗德在“纳粹受害者纪念日”的国际大屠杀论坛会议的发言中指出,与“淡忘的记忆斗争”将是人们面临的首要任务。在世纪之交,德国的一个独立的历史委员会经过三年的调查,证实贝塔斯曼(Bertelsmann)出版企业曾在20世纪二三十年代与第三帝国有过密切的交往,此事被揭发后,该企业时任总裁古恩特·梯伦表示:无保留地认可历史委员会的调查结论,并呼吁人们千万不要忘记这段历史。如果遗忘损害了我们的生活,如果历史学的工作与我们现实的真正需要南辕北辙、背道而驰,如果历史学所做的只是加强不该记的记忆或促进不该忘的遗忘,那历史学岂不成了智力的犯罪——难怪法国诗人瓦勒里要说:

历史能引起梦想,使民族陶醉,将虚假的回忆强加于他们。历史夸大映象,使旧恨继续下去,在人们休息时折磨他们,引诱人们妄自尊大,使他们成为迫害狂。历史使人们痛苦、狂妄,无法容忍和充满空虚。(历史是)最危险的智力化学调制品。

有些学问的研究,求真与致用是一致的——唯有求真,才能致用,真是用的基础;有些学问却不能一致——真不一定能致用,能致用的不一定是真。前者以自然科学为代表,后者以历史学最典型。“史贵求真,然有时不必过泥”之类的说法,对局外人而言简直匪夷所思!

求真第一,还是致用优先?

20世纪上半期,中国史学界曾有过一场关于“求真与致用”问题的讨论,其议题之一就是:史学研究是求真第一,还是致用优先。

学问研究,是求真第一,还是致用优先。这在自然科学那里,原不是个问题。因为在自然科学的研究领域,求真与致用总能保持一种天然的一致性。所谓天然的一致性,是指求真与致用的不冲突、不背离。对于自然科学的研究而言,唯有真命题、真知识,才能产生真效用;反之,为了达到真效用,需要研究真命题、追求真知识。自然科学的研究成果也常常被人错用或误用,如许多科学研究的成果首先被用于战争杀戮,而不是用来改善人们的生活。但错用误用,仍是以学科研究的真命题、真知识为前提;没有命题和知识的真,就连错用、误用也不可能。所以,在自然科学界,既可以说求真第一,也可以说致用优先,两者不仅不矛盾,而且还能互为因果、互为前提。

从学理上说,历史研究的目的也是求真,没有人会表示怀疑。如果我们把小说、史学都看作服务于现实生活的两种文化事业,那为什么小说允许虚构、夸张,而史学则必须保持真实?这种允许或规定的背后出于何种目的,来自何种需要呢?通常的看法是,历史学的“真”来自我们现实生活中的某种需要。每一位普通先生都清楚地知道,能够有效地组织我们现实的生活的历史意识,必须是一种真实的历史记忆,而不能是虚假的历史记忆。这是我们都能同意的,也是很容易得到验证的一种看法。但是,一旦落实到具体的历史问题,涉及现实社会的问题,求真与致用就会发生矛盾和冲突。而此时,史学家们的态度就大相径庭了。

把求真视为史学的第一要义,不因为有碍“致用”而放弃求真,这是顾颉刚的看法(和做法)。顾先生因论证“三皇五帝”的古史体系全系后人代代垒造而非客观真实的历史,而被人以“非圣无法”为由提起弹劾上“官司”。但顾先生仍坚持说:“我们无论为求真的学术计,或为求生存的民族计,既已发见了这些主题,就当拆去其伪造的体系和装点的形态而回复其多元的真面目,使人晓然于古代真像不过如此,民族的光荣不在过去而在将来。”吕思勉的观点也与此相似。吕先生因《白话本国史》中对岳飞、秦桧的评说,被指为“诋毁岳飞,乃系危害民国”而引出司法诉讼。但他始终认为:“欲言民族主义,欲言反抗侵略,不当重在崇拜战将,即欲表扬战将,亦当详考史事,求其真相,不当禁遏考证也。”

又说:“爱国爱族,诚未尝不可提倡,然蔽于偏见,致失史事之真,则谬矣。”不过,同样著名的史学大家陈垣先生的意见则有所不同。陈先生曾说:

史贵求真,然有时不必过泥。凡事足以伤民族之感情,失国家之体统者,不载不失为真也。《春秋》之法:为尊者讳,为亲者讳。子为父隐,为尊者讳;父为子隐,为亲者讳也,直在其中矣。六经无真字,直即真字也。

他还认为:

凡问题足以伤民族之感情者,不研究不为陋。如氏族之辨、土客之争、汉回问题种种,研究出来,于民族无补而有损者,置之可也。

也就是说,因求真而不获致用,或者反而有害于致用,历史学者就不该固执地一味“求真”,此时“不载不失为真也”。

另一位史学大家陈寅恪,对于历史研究和教学中的回避真相是不赞成的。1936年,陈先生在“晋南北朝史”课堂上谈到中学历史教学涉及民族问题是否当有所回避时说:

近闻教育部令,中学历史教科书不得有挑拨国内民族感情之处,于民族战争不得言,要证明民族同源。余以为这是不必要的。为证明民族同源,必须将上古史向上推,如拓拔魏谓为黄帝之后,欲证明其同源,必须上推至黄帝方可。这就将近年来历史学上之一点进步完全抛弃……然大、中、小学所讲之历史,只能有详略深浅之差,不能有真伪之别。……古代史上之民族战争,无避讳之必要。

以上所引,并非当年顾、吕及两位陈先生间直接的互相驳难和辩论。然而将这四位史学名家的看法稍加排列,就显示出问题的奇怪和独特:什么不能有碍于“用”而“禁遏考证”;什么学问研究的求真“不必过泥”,学问的求真“无避讳之必要”。需要说明的是,陈寅恪先生此处所说的“避讳”与古代史家记载的“避讳”有所不同。中国古代史家记载的“避讳”,是古代史家特有的“史笔”,所谓为尊者讳、为贤者讳的春秋笔法,不过为读史者制造麻烦而已,并不是真正掩盖或消灭史实,故而今人仍可借助避讳学来解套。而陈先生所说的“无避讳之必要”,实在就是指掩盖真相或回避史实,而不是什么另设暗语,待人解码。不管怎样,为不妨害“致用”而放弃“求真”,这对自然科学家而言简直匪夷所思,但历史学者则是习见已久,恬然不复为怪也,且具有相当的普遍性。

一种错的、假的知识成果,居然也能达到致用的效果,这种不可思议的事,在历史学里却很常见。在社会历史的领域里,人们对历史的真知识、真命题,并非总是真心欢迎、老实接受;相反,常是遮遮掩掩、刻意回避。人们宁可采取回避、掩盖的方式,也不愿去考求真实,直面真相。

——推荐——

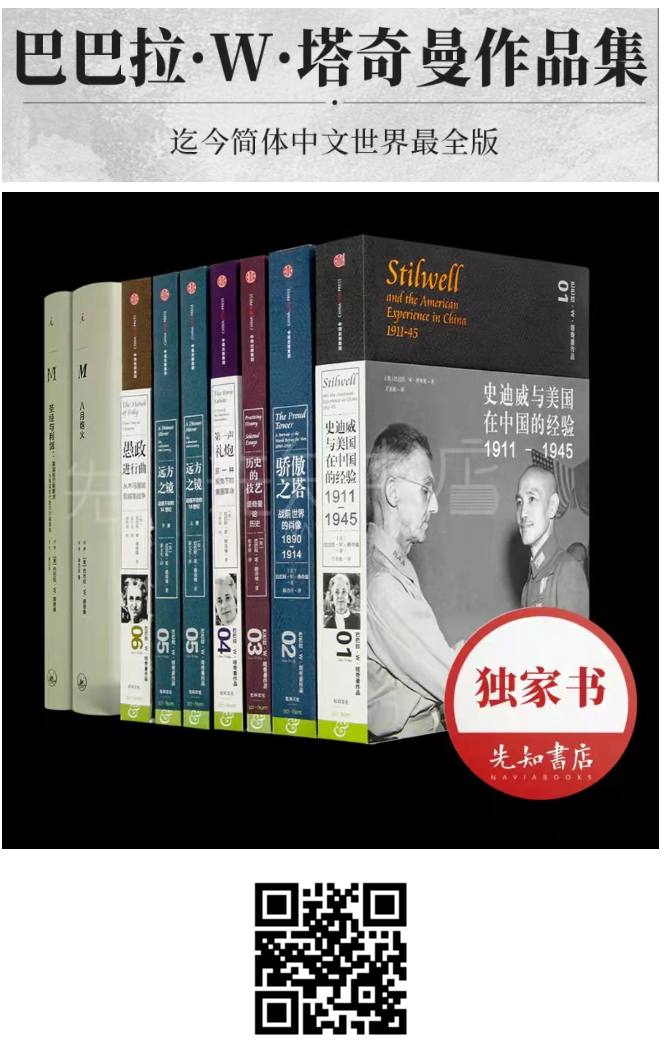

巴巴拉·塔奇曼:历史的温度与技艺

在信息泛滥的网络时代,为什么还要阅读塔奇曼的纸质书?

除了她对历史真相的“顽固”;对历史经验的洞见;对普遍人性的洞察、对人心的悲悯这三个层次之外,还有她对历史写作技艺的执着——在《历史的技艺》中,塔奇曼写道:见识、知识和经历,还不足以成就一个伟大的作家,他还要有对语言的非凡的掌握——因为,伟大的思想也需要借助对词汇的完美掌握才能表达。

读塔奇曼的文字,时常会有涂划、玩味、品鉴的冲动——这是任何为了高效获取信息和知识的碎片化阅读、电子阅读所无法代替的;所以,读塔奇曼的书,需要一种“焚香沐浴为读书”的仪式感。这或许也是当年尼克松总统开启与中国破冰之旅时,将塔奇曼的书作为国礼的原因。

遗憾的是,塔奇曼的作品在中国长期被忽视。她的部分作品引入国内后,曾一度绝版。为此,我们携手塔奇曼作品的出版方,复活了《史迪威与美国在中国的经验》《骄傲之塔:战前世界的肖像》等六部作品,并与近两年出版/再版的《圣经与利剑》《八月炮火》组成“塔奇曼作品集”,一共八卷,迄今简体中文世界最全版。点击下图或识别二维码,可一键收藏,还可在规格中一并选购文中提及的《史记》等作品。

源网页 http://weixin.100md.com

返回 捍卫人文学 返回首页 返回百拇医药